A propos de ce blog

Nom du blog :

mariloujo

Description du blog :

Dans un journal intime, on y met ce qu'on veut.

Musique

Catégorie :

Blog Journal intime

Date de création :

06.11.2008

Dernière mise à jour :

09.04.2009

Rubriques

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Conseils pratiques et informations (24)

· Cuisine bretonne (19)

· Cuisine libanaise (8)

· Cuisine québécoise (14)

· Hontes personnelles (19)

· Images insolites (24)

· Martyrologue (82)

· Prières (43)

· Rigolade (30)

· Sainte Thérèse de Lisieux et sa famille (22)

Accueil

Gérer mon blog

Créer un blog

Livre d'or mariloujo

Contactez-moi !

Faites passer mon Blog !

· Formation offerte aux hommes

· Pain libanais (khabez)

· 25 mars (l'Annonciation)

· Guy de Maupassant

· 25 mars

· 18 février

· Emile Zola

· 4 février

· Kig ha farz

· 28 février (Bienheureux Daniel Brottier)

· Le chapelet et le rosaire

· Arayes (galettes de pain à la viande)

· 14 février

· 23 mars

· arc en ciel

· centmotsdire

· www.saint-brieuc.maville.com/

· www.mairie-saint-brieuc.fr/accueil/index.php

· www.viedemerde.fr/

· www.missa.org/index.php

· www.jolene.ca/chalumineux.htm

· www.bloggif.com/

· www.vocations.cef.fr/sommaire.php3

· www.st.charbel.suresnes.online.fr/index1.html

· www.pagesperso-orange.fr/jp.moret/sommaire%20betisier.htm

· www.carmelite.chez.com/leonie.htm

· www.yahadinunum.org/

· www.memorialdelashoah.org/

· www.anggun.com/#fr/home_page

· www.loudeac-catholique-saint-brieuc.cef.fr/querrien/querrien.htm

· www.raulpaz.net/actualites.php

· www.saintjeandedieu.com/index.php

· www.tressaint.com/

· www.imagessaintes.canalblog.com/

· www.controleradar.org

· www.religieuse.cef.fr/religieuse/pano4.htm

· www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/

· www.livres-mystiques.com/partieTEXTES...

· www.lecarmel.org

· http://www.carmel.asso.fr/

· http://www.therese-de-lisieux.com

Statistiques 313 articles

la cuisson est de 3 minutes en tout ou 3 minutes pour chaque côté ?

Par Miosolo, le 14.06.2015

aujourd'hui la devotion à la sainte face de jesus prend de l'empleur avec le phénoménal pere antoine marie her

Par Jean Louis Atangan, le 04.10.2014

déjà il faut être très imaginatif pour croire en l’existence d’une divinité, alors seuls les débiles peuvent c

Par monnier l'athée, le 14.12.2012

pourquoi tu veux absolument être avec un homme si tu doit le changer sur autant de points? pour ce qu'il t'app

Par Anonyme, le 26.08.2012

bravo pour cette recette aux maquereaux, il ne me reste plus qu'à essayer

très rapidement

me rci et vive la

Par beylac, le 08.02.2012

- · quel edt la signification du prenom oasis dans la bible

- · icones eglise st barnabé chypre

- · l'histoire de st honorine

- · image sainte nicole

- · abbé jean duvallet

- · chateau marie eugenie de preisch

- · ste therese d'avila et hitler

- · dieu marie croix

- · oasis femme desert

- · louis hachette créateur

9 avril

Elle était la fille du prince de Tolède qui était de race Maure. Bien que n'étant pas encore chrétienne, elle allait soutenir et nourrir les chrétiens qui mouraient de faim dans les prisons. Elle obtint de son père de quitter Tolède pour Burgos et elle put ainsi se faire baptiser. Elle y passa le reste de ses jours.

HAGIOGRAPHIE

Casilda de Tolède a vécu en Espagne au 11ème siècle. Elle est considérée comme sainte dans l'Église catholique.

Tolède

Même si son nom figure dans les registres des saints des diocèses de Tolède et de Burgos, les détails de sa vie ne sont connus que par la tradition orale et la légende.

Vie

Casilda était une jeune musulmane, fille de l'émir de Tolède, capitale religieuse de l'Espagne islamique à cette époque. L'enfant était connue par sa sollicitude envers les Chrétiens emprisonnés qu'elle allait souvent visiter à l'insu de son père.

La légende raconte qu'un jour qu'elle allait leur apporter du pain, son père la surprit et la réprimanda, elle ouvrit alors son tablier qui ne contenait plus du pain, mais des roses.

Casilda tomba malade un jour, d'un mal que les médecins du temps ne parvenaient pas à guérir. Ses amis chrétiens la conduisirent à la fontaine San Vincenzo à Briviesca, où elle fut miraculeusement guérie. Casilda se convertit alors au Christianisme.

gravure de la cathédrale de Burgos

Elle vécut dès lors en ermite, près de la fontaine miraculeuse. Elle mourut centenaire en 1007, toujours dans son ermitage, où de nombreux miracles se produisaient.

Casilda fut inhumée dans l'église de San Vincenzo, ses reliques ayant été transférées ultérieurement dans un nouveau sanctuaire.

Vénération

Casilda est vénérée à Briviesca, où se déroulait un pélèrinage.

Elle a été représentée par Murillo, Francisco de Zurbarán, et Francisco Bayeu y Subias, dans les riches habits de son époque.

8 avril

Saint Gautier était abbé de Saint-Martin de Pontoise mort en 1099.

Ce Picard entra au monastère de Rebais dans la Brie champenoise. Il n'était encore que novice quand il ouvrit la porte à un manant qui moisissait dans la prison de l'abbaye. "Donne à qui te demande", répondit-il au Père abbé qui s'en étonnait. 12 ans plus tard, il reçut du roi la charge de l'abbaye de Saint Germain devenue Saint Martin de Pontoise. Il ne sut pas, là non plus, résister aux demandes raisonnables de ses moines. Mais il quitta en cachette le monastère pour reprendre "la dernière place" selon l'Evangile. Il cherchait la solitude. Il alla ainsi se cacher au milieu des 900 moines de Cluny, mais, reconnu un beau jour, ses moines le ramenèrent à Pontoise. Il se retira dans un îlot sur la Loire près de Tours. Là encore, il fut reconnu par un pèlerin et ses moines le ramenèrent à la raison et à la maison. Il partit pour Rome afin que le Pape accepte sa démission. Grégoire VII donna au saint homme sa bénédiction et le renvoya à Pontoise avec défense de quitter désormais son poste. Il obéit.

Saint Gautier serait né à Andainville dans la Somme non loin de la chapelle qui porte son nom.

Le clocher, seule construction préservée de l'église abbatiale de Saint Gauthier.

HAGIOGRAPHIE

Saint Gauthier (ou Walter) est né vers 1030 et mort vers 1095-1099.

Il veut dès son plus jeune âge se faire moine et entrera très tôt au monastère de Rebais. Il est ensuite nommé abbé du monastère bénédictin de Saint-Martin-de-Pontoise. Par 2 fois, il s’en enfuira pour être seul mais à chaque fois ses moines le retrouveront et le ramèneront. Même le pape l’obligera à revenir chez lui. Après sa mort, des miracles se feront sur sa tombe. Il sera canonisé par les évêques de la province en 1153.

Grégoire VII

Saint Gauthier de Pontoise était professeur de philosophie et de rhétorique avant de devenir un moine bénédictin à Rebais (diocèse de Meaux). On raconte de lui, que, novice, Gauthier a eu pitié d'un détenu à la prison du monastère, et a aidé les prisonniers à s'évader.

Philippe 1er le nomma abbé d'une nouvelle fondation à Pontoise, en dépit des protestations de l'intéressé. La fondation de Pontoise a été dédiée à saint Germain de Paris, puis à Saint Martin. La discipline de cette nouvelle fondation est laxiste. Gauthier fuit le monastère à plusieurs reprises pour éviter cette responsabilité.

Philippe 1er de France

Gauthier quitta son poste à Pontoise pour devenir moine à Cluny mais il se vit forcé de retourner à Pontoise.

Une histoire raconte de lui, une fois pris le chemin de la Touraine, il se cacha dans une île de la Loire, avant d'être conduit à l'abbaye. Il s'est également échappé d'un oratoire dédié à Tours près de Côme et Damien, avant d'être reconnu par un pèlerin.

Cloitre de l'Abbaye de Cluny

Après avoir été forcé de retourner à nouveau au monastère, cette fois, Gauthier décida de se rendre à Rome pour en appeler directement au Pape et lui donner sa démission par écrit. Mais Grégoire lui ordonna de prendre ses responsabilités comme abbé et ne jamais laisser tomber de nouveau.

Par la suite, il fit campagne contre l'abus et la corruption de ses collègues bénédictins. Il fut battu et emprisonné. Il reprit son travail après avoir été libéré. Il fonda (en 1094) à Berteaucourt-les-Dames, près d'Amiens, un monastère pour les femmes, avec l'aide de Godelinda et Elvige (également appelées Godelende et Héleguide).

Blason de l'abbaye de Berteaucourt-les-Dames

Gauthier a été enterré dans l'abbaye de Pontoise. Il fut canonisé par Hugh de Boves, l'archevêque de Rouen en 1153, et a été le dernier saint (en Europe de l'Ouest) a être canonisé par une autre autorité que le Pape.

"Le dernier cas de canonisation d'une métropole aurait été celle de Saint-Gaultier, ou Gaucher, Abbat [sic] de Pontoise, par l'archevêque de Rouen. Un décret du pape Alexander III a la prérogative du pape désormais, dans la mesure où l'Eglise d'Occident est concerné".

Alexander III

Pendant la Révolution française, son corps a été transféré au cimetière de Pontoise, et a ensuite été perdu.

Le Collège de Saint-Martin de Pontoise célèbre sa fête.

Tombeau de Saint Gauthier

ETYMOLOGIE

"Gauthier" a une étymologie germanique : "waldo", celui qui gouverne et "heri", armée.

La Sainte Couronne d'Epines

PATRONNAT

Saint Walter de Pontoise est le patron des prisonniers de guerre et des négociants en vin.

LIENS

http://saints.sqpn.com/saintw25.htm

Gauthier de Pontoise (en anglais) *1*

http://catholicprwire.com/saints/saint.php?saint_id=596

Gauthier de Pontoise (en anglais) *2*

http://www.santiebeati.it/dettaglio/46690

Gauthier de Pontoise (en italien)

7 mars

Saint Jean-Baptiste de La Salle est le fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes.

Né à Reims dans une famille bourgeoise, il est chanoine à 16 ans au chapitre de la cathédrale. Son avenir est assuré.

Il est jeune séminariste quand il doit prendre en charge ses 6 frères et soeurs plus jeunes, à la mort de ses parents. A cause de ces responsabilités familiales, il hésite à poursuivre jusqu'au sacerdoce. Poussé par son père spirituel, il accepta de devenir prêtre à 27 ans. L'éducation de la jeunesse le passionne. Il ouvre des écoles gratuites pour les petites filles puis pour les petits garçons. Pour les éduquer, il fonde une congrégation : les Frères des Ecoles chrétiennes. Pour s'y consacrer, il renonce à sa charge de chanoine qui lui assurait des ressources et distribue aux pauvres sa part d'héritage. Le bon bourgeois rémois partagera désormais la pauvreté de ses frères.

Malgré les procès que lui font les maîtres d'écoles pour concurrence illicite, malgré les contradictions à l'intérieur même de son Ordre, Saint Jean-Baptiste poursuit son oeuvre, inventant une spiritualité et une pédagogie nouvelles. C'est ainsi que l'apprentissage de la lecture se fait dans ses écoles, non sur le latin, mais sur le français !

Au milieu des tribulations, l'oeuvre s'étend à travers la France et, aujourd'hui encore, à travers le monde. Il meurt un Vendredi Saint, lui dont le coeur, des années durant, avait été transpercé par les trahisons et les calomnies. Le Pape Pie XII l'a déclaré "patron de tous les éducateurs chrétiens."

HAGIOGRAPHIE

Saint Jean-Baptiste de La Salle est né à Reims le 30 avril 1651 au Manoir de Saint-Yon et mort dans les faubourgs de Rouen le 7 avril 1719. Il était un professeur français et un innovateur dans le domaine de la pédagogie. Il a consacré sa vie à éduquer les enfants pauvres.

Manoir de Saint-Yon

Médaillon-reliquaire de Saint Jean Baptiste de La Salle

Biographie

Né dans une famille noble de juristes, aîné de 11 enfants (3 filles et 8 garçons), il est le fils de Louis de La Salle et de Nicole de Moët de Brouillet.

Nicole de Moët de Brouillet, mère de Jean-Baptiste de la Salle

Son père le destine à une carrière juridique, mais Jean se sent la vocation religieuse. Tonsuré à 11 ans, il se destine à la prêtrise. Formé à la Sorbonne et au séminaire Saint-Sulpice, dont la spiritualité le marque profondément, il devient dès le 7 janvier 1667 chanoine à Reims. Il étudie la théologie à Paris à partir de 1670 et est ordonné prêtre le 9 avril 1678. Enfin, en 1680, il est reçu docteur en théologie.

Séminaire Saint-Sulpice

Dans sa ville natale, on lui confie la fondation d'écoles paroissiales pour enfants pauvres. Dès 1679, il fonde pour les pauvres une école gratuite. En 1681 il loge chez lui certains instituteurs pauvres. En 1683 il résilie son canonicat et fonde le 25 mai 1684 la Congrégation des Frères des Écoles chrétiennes. Par la suite, il ouvre des écoles professionnelles, des écoles du dimanche, des maisons d'éducation pour les enfants des rues. L'église s'oppose à la création des frères des Écoles chrétiennes mais Jean-Baptiste de la Salle insiste et va jusqu'au bout de son projet.

Il s'aperçoit alors que ce qui manque le plus aux enfants ce sont des maîtres de valeur. Il recrute donc de jeunes maîtres auxquels il propose une forme de vie consacrée à Dieu qui leur laisserait cependant leur caractère laïc. À leur intention, il rédige une sorte de règle dans cet esprit.

Ainsi se forme le noyau du futur Institut des Frères des Écoles chrétiennes, voué à l'instruction et à l'éducation des enfants des milieux populaires. Pour la formation à la fois spirituelle et pédagogique des frères, il crée en 1692 à Vaugirard le premier noviciat et en 1698 achève de mettre au point les règles de la Congrégation.

En 1685, il fonde à Reims un séminaire qui constitue une véritable école normale d'instituteurs, innovation qui n'a pas alors d'équivalent, en dehors de la formation assurée à leurs religieux par les Jésuites pour l'enseignement des milieux plus aisés. En 1688, il ouvre les premières écoles à Paris, la première au 12 rue Princesse dans le 6ème arrondissement, où il vient s'installer.

En 1694, il est élu supérieur de la nouvelle congrégation et la dote d'une règle plus élaborée. Il poursuit son œuvre pédagogique et spirituelle, rédigeant notamment un ensemble d'ouvrages à l'intention des maîtres.

Appelé à Rouen en 1705 par Mgr Colbert, archevêque de cette ville, il ouvre un pensionnat à Saint-Yon et y fait venir, en 1714, le noviciat de Paris.

Vers la fin de sa vie, il se démet de ses fonctions. Il meurt dans la maison-mère qu'il a fixée à Rouen. Après sa mort, son institut continue à se développer rapidement en France et dans le monde entier, servant volontiers de référence aux congrégations enseignantes.

la Cathédrale de Rouen

Les deux grandes innovations sont les suivantes :

-la leçon n'est pas donnée individuellement mais dans une classe,

-on apprend à lire en français et non en latin.

Ces nouveautés ont bouleversé la pédagogie en France.

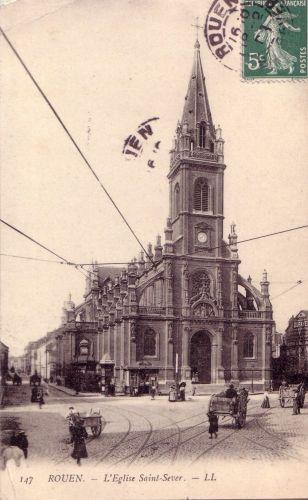

Il a été inhumé à Saint-Sever.

Eglise Saint-Sever à Rouen

En 1734, son corps fut ramené à Saint-Yon dans la chapelle de son pensionnat, puis en 1835 dans celle de l'École normale de Rouen. Ses restes furent ensuite placés dans la chapelle du Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle, toujours à Rouen.

Cependant, à la suite des querelles religieuses du début du 20ème siècle, les restes furent déplacés en Belgique puis à Rome, ou ils sont toujours conservés par la Maison-Mère de l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes. La ville de Rouen lui éleva une statue, œuvre de Falguière, le 2 juin 1875.

Son procès de béatification commença en 1835 et, le 8 mai 1840, il fut déclaré Vénérable. Il a été proclamé bienheureux le 19 février 1888 et canonisé le 24 mai 1900 par Léon XIII. Sa fête est fixée au 7 avril. En 1937 ses reliques ont été transférées à Rome. Le 15 mai 1950, le pape Pie XII fit de lui le patron des enseignants. Mgr Langénieux fit construire à Reims, dès 1898, l'église placée sous son nom.

Saint Jean-Baptiste de la Salle par Aureli à Saint-Pierre de Rome

On confond souvent son ordre avec un ordre distinct et homonyme fondé par Edmond Ignace Rice.

Principales innovations pédagogiques

Il a fondé :

-les "Écoles normales", qu'il appela "séminaires pour les maîtres de la campagne", pour assurer la première et fondamentale nécessité de l'école : la préparation morale et culturelle des enseignants,

-la première congrégation religieuse d'hommes , les Frères des Écoles chrétiennes, faite exclusivement de laïques, dédiée aux "écoles chrétiennes".

Il a fait triompher la méthode simultanée par niveau dans l'enseignement primaire. Auparavant le maître s'occupait de l'élève de manière individuelle.

Il a donné la priorité à l'apprentissage de la lecture de la langue maternelle sur la langue latine , contrairement à l'usage traditionnel de son temps.

Il a voulu la gratuité dans l'enseignement primaire dans les écoles qu'il avait fondées, devançant les gouvernements les plus progressistes.

Il a organisé, avant tout autre, les écoles du soir et du dimanche pour les jeunes travailleurs.

ETYMOLOGIE

"Jean" a une étymologie hébraïque : "Yohanân", Dieu a fait grâce.

"Baptiste" a une étymologie grecque : "baptizein", immerger.

PATRONNAT

Saint Jean-Baptiste de La Salle est le patron des éducateurs, enseignants.

LIENS

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_des_%C3%89coles_chr%C3%A9tiennes

Frères des Écoles chrétiennes

http://gw2.geneanet.org/index.php3?b=lavieremoise&lang=fr;pz=mariette+annick+andree;nz=sureau+belair;ocz=0;p=jean+baptiste;n=de+la+salle

Généalogie

http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=189

Vie et vertus de Saint Jean-Baptiste de la Salle

http://www.lasalle-fec.org/5institut/fond/fondateur.php

Jean-Baptiste de La Salle, fondateur de l'institut des frères des écoles chrétiennes

http://catholique-reims.cef.fr/

Diocèse de Reims

http://www.lasalle2.org/index.html

Site de la Congrégation Salésienne

*chapitre : assemblée de religieux ou de chanoines,

*chanoine : titre du religieux siégeant au chapitre d'une collégiale ou d'une cathédrale,

*collégiale : église collégiale, qui possède un collège (une asseblée) de chanoines,

*canonicat : fonction de chanoine.

6 avril

43ème Pape (de 422 à 432), il avait grand souci des responsabilités de sa charge et intervenint auprès des Eglises de Gaule, d'Afrique et de Provence. Il soutint Cyrille d'Alexandrie dans son opposition à Nestorius et condamna le patriarche de Constantinople. Le concile d'Ephèse marquera l'affaiblissement de Rome devant Alexandrie. Mais le pape saint Célestin fera toujours rappel de l'autorité romaine en matière doctrinale.

Cyrille d'Alexandrie

HAGIOGRAPHIE

Il est sans doute d'origine campanienne mais nous ignorons sa date de naissance. Il se fait remarquer comme diacre à Rome et vit un certain temps à Milan auprès d'Ambroise de Milan. Il est élu le 10 septembre 422 pour succéder à Boniface Ier.

Boniface Ier

Pape énergique, il précise les règles à suivre pour les élections épiscopales afin d'éviter les querelles qui avaient envenimé les débuts du règne de son prédécesseur. Adepte d'une grande fermeté, il souhaite renforcer la discipline des différents épiscopats. Ses 1ères lettres aux évêques de Gaule et d'Italie sont très claires sur ce sujet. À propos de l'élection de l'évêque Honorat à Arles, le pape Célestin Ier écrit ainsi en 428 à tous les évêques du sud-est de la Gaule pour leur demander qu'à l'avenir :

"un prêtre ne soit élu, venant d'une autre Église, que dans le cas où aucun clerc de l'Église à pourvoir ne serait jugé digne, ce que nous croyons, ne pouvoir se produire. Il faut réprouver le fait de préférer ceux des Églises étrangères, ne pas faire appel à des étrangers de peur que l'on ne paraisse avoir établi une sorte de nouveau collège d'où seraient tirés les évêques".

Célestin intervient aussi dans les nombreuses querelles dogmatiques de ce temps et condamne le nestorianisme qui distingue dans le Christ deux personnes distinctes. Le pape joue alors un rôle d'arbitre entre le patriarche de Constantinople (à l'origine de cette doctrine) et le patriarche d'Alexandrie, Cyrille, qui vient de l'alerter. En 430, au synode de Rome, Célestin excommunie Nestorius puis envoie 3 légats au concile d'Éphèse en 431 pour représenter Rome. Si le nestorianisme est une nouvelle fois condamné les représentants du pape cherchent aussi à rétablir la concorde entre Constantinople et Alexandrie.

Nestorius

Il agit aussi avec vigueur contre le pélagianisme soutenant dans ce combat saint Augustin en Afrique du Nord et envoyant Germain d'Auxerre et Loup de Troyes en Grande-Bretagne et en Irlande Palladius (430) puis à la mort de ce dernier saint Patrick (432).

Loup de Troyes et Attila

Sous son pontificat est construite l'église Sainte-Sabine sur l'Aventin.

Eglise Sainte-Sabine sur l'Aventin

La crosse, insigne de l'autorité épiscopale ou abbatiale, est mentionnée, semble-t-il pour la première fois, dans une lettre de Célestin Ier.

Célestin Ier meurt le 27 juillet 432. Sixte III lui succède 4 jours plus tard, le 31 juillet.

Sixte III

Il est considéré comme saint par l'Église catholique.

ETYMOLOGIE

C'est une étymologie latine : "caelestis", céleste.

SOURCES

On a de lui des Lettres dans la Collection des Lettres des papes de Coustant.

Pélagianisme

Doctrine de Pélage, moine du 5ème siècle, relative à la grâce et au péché originel, qui soutenait que l'homme pouvait assurer son salut par ses seuls mérites.

Fatayers aux épinards

PREPARATION DE LA PATE

**Ingrédients**

-500 g de farine,

-6 cuilleres à soupe d'huile,

-30 g de levure de bière,

-1 pincée de sel.

**Préparation**

Pétrir la farine avec de l'eau, ajouter le sel, la levure de bière dissoute dans de l'eau puis malaxer avec l'huile. Laisser reposer la pâte 1h.

PREPARATION DE LA FARCE

**Ingrédients**

-1 kilo d'épinards frais,

-1 gros oignon,

-15 cl d'huile d'olive,

-sel, poivre,

-le jus de 3 citrons.

**Préparation**

Hacher les oignons et le épinards. Ajouter le jus de citron, l'huile. Saler et poivrer. Etaler la pâte, la découper avec un verre. Mettre une cuillère à café de farce sur les morceaux de pâte. Faire des petites formes de pyramides triangulaire, puis bien pincer les bords avec les doigts.

Disposer sur une plaque de four.

Mettre tout au four pendant 12 mn (voire 20) à 190°C.

Ecrasée de pommes de terre

INGREDIENTS

*500 g de pomme de terre,

*1 gros oignon,

*2 gousses d'ail,

*1 botte de persil,

*2 cuillérées à soupe d'huile d'olive.

PREPARATION

Faire bouillir les pommes de terre.

Les éplucher et les écraser avec une fourchette sommairement. Hacher l'oignon , l'ail et le persil. Mélanger en rajoutant les 2 cuillérées à soupe d'huile. Arroser l'ensemble d'un peu d'huile d'olive avant de servir.

Ce plat peut être aussi présenté aussi avec les pommes de terres non écrasées, c'est-à-dire en morceaux préparés de la même manière. Il est aussi servi souvent avec du piment et du pain arabe.

5 avril

Martyre à Thessalonique (avec ses soeurs Agapé et Chiona en 304), ce n'était qu'une jeune fille quand éclata la persécution à Salonique. Comme beaucoup d'autres, elle s'enfuit dans la montagne pour se cacher, mais elle se reprocha cette lâcheté et revint à la maison. C'est là qu'elle fut arrêtée. Le juge lui offrit la vie sauve si elle apostasiait. Elle refusa et fut brûlée vive.

Salonique

HAGIOGRAPHIE

Sainte Irène (la Paix) était une jeune fille de famille aisée et chrétienne de Thessalonique (Salomique) en Grèce, qui avait deux sœurs, Agapé (l'Amour) et Chiona (la Pureté). Toutes trois furent arrêtées en 304, lors des persécutions antichrétiennes ordonnées par l'empereur Dioclétien pour avoir lu la Bible en public. Agapé et Chiona furent brûlées vives. Irène fut enfermée dans un lupanar (une maison de prostitution) mais personne n'osa toucher à la jeune fille et elle fut à son tour envoyée au bûcher.

Le gouverneur lui promit la vie sauve si elle dénonçait ses complices. Elle refusa. Il lui offrit alors d'apostasier. Elle ne répondit même pas. Il la fit brûler vive.

ETYMOLOGIE

C'est une étymologie grecque : "eirênê", paix.

DICTON

A la Sainte-Irène s'il fait beau, il y aura moins de vin que d'eau.

4 avril

Docteur de l'Eglise, Isidore était évêque et confesseur. Son père Severianus dût fuir Carthagène devant les Wisigoths qui, non contents d'être des barbares, avaient adopté l'hérésie arienne et persécutaient les catholiques. Il se réfugia à Séville. Ses 4 enfants deviendront des saints : Léandre, Florentine, Fulgence et Isidore.

A la mort de ses parents, Isidore est encore bien jeune, mais son frère ainé, Léandre, devenu évêque de Séville, l'élève comme un fils. Isidore se nourrit, se gave, des livres dont regorge la bibliothèque fraternelle.

En 599, à la mort de Léandre, Isidore lui succède comme évêque de Séville. Il présidera des conciles et travaillera à la conversion des Goths à la vraie foi. Son "Histoire des Goths" est très utile car, sans elle, nous ne saurions presque rien des Goths et des Vandales.

Saint Léandre

Tout en gouvernant avec un grand dévouement son diocèse, il écrit sans relâche. Toutes les richesses de la culture classique qui ont enchanté sa jeunesse, il les sent menacées par les invasions barbares. Or ce sont des trésors qui peuvent être utiles pour une meilleure compréhension des Ecritures. Il rédige donc de nombreux ouvrages, dont le plus connu "les Etymologies" (de l'origine des choses), une encyclopédie qui transmettra aux siècles suivants l'essentiel de la culture antique.

C'est à lui, avant les Arabes, que l'Occident doit sa connaissance d'Aristote. Ce sera une des bases des études en Occident jusqu'à l'époque de la Renaissance. Il occupera le siège épiscopal de Séville durant 40 ans, y fonda de grands collèges et influença les conseils royaux. On le considère aussi comme l'un des initiateurs de la liturgie mozarabe. Il meurt dans sa cathédrale, étendu sur le sol, tout en continuant de parler à l'assistance.

Aristote

Le 18 juin 2008, Benoît XVI a consacré la catéchèse de l'audience générale à Isidore de Séville (560-636), défini en 653 par le concile de Tolède comme "la gloire de l'Eglise catholique".

Ami de Grégoire le Grand, Isidore était le frère cadet de saint Léandre, évêque de Séville auquel il succéda, dans une péninsule ibérique dominée par les Wisigoths, encore de confession arienne.

Sous la conduite de son frère, a poursuivi le Saint-Père, Isidore fut rompu aux études, leur demeure disposant d'une riche bibliothèque comprenant des ouvrages philosophiques et chrétiens, d'où "un savoir encyclopédique de la culture classique païenne allant de pair avec une profonde connaissance de la culture chrétienne". Sa vie fut un continuel conflit intérieur, assez semblable à celui vécu par Grégoire le Grand, entre désir de solitude faite de méditation de la Parole et exigence du service des frères dont il avait la charge spirituelle comme évêque.

Ce Docteur de l'Eglise, qui avait connu l'exil dans sa jeunesse, "était plein d'enthousiasme apostolique en contribuant à former un peuple qui retrouvait enfin son unité politique et religieuse grâce à la conversion" au catholicisme du prince Erménegilde. On se saurait sous estimer l'énorme difficulté qu'il y eut à gérer la grave question des rapports avec les hérétiques et avec les juifs, des problèmes très concrets encore de nos jours lorsqu'on voit des situations assez proches de celles de l'Espagne du VI siècle dans certaines régions du monde".

Ce qui était admirable chez saint Isidore, a souligné le Pape, c'était "son attention à ne rien négliger de ce que l'expérience humaine avait pu produire dans l'histoire de son pays comme du monde..., à ne rien perdre de ce qui avait été acquis dans l'antiquité, qu'elle fusse païenne, juive ou chrétienne". Et puis, dans la discussion "des questions théologiques, il sût en percevoir la complexité, proposant souvent des solutions précises regroupant et exprimant la vérité chrétienne". Avec un réalisme de grand pasteur, Isidore de Séville a proposé une synthèse de la vie contemplative et de la vie active à l'exemple du Christ qui "se consacrait le jour à faire des miracles en ville et se retirait en prière de nuit sur une montagne". Il a montré comment aimer Dieu dans la contemplation et comment aimer le prochain dans l'action. "Cette leçon, le grand évêque de Séville, la donne aux chrétiens d'aujourd'hui, appelés à témoigner du Christ en cette aube de millénaire".

HAGIOGRAPHIE

Isidore de Séville est né entre 560 et 570 à Carthagène et mort le 4 avril 636. Il était un religieux espagnol du VIIème siècle, qui fut évêque métropolitain de Séville, capitale du royaume wisigothique, entre 601 et 636.

Il vient d'une famille influente (son frère, Léandre, ami du pape Grégoire le Grand le précède à l'épiscopat de Séville) qui contribue largement à convertir les Wisigoths, majoritairement ariens, au christianisme nicéen.

Cathagène en Espagne

Son histoire

En 552, Carthagène, occupée par les troupes de Justinien, empereur byzantin, fut reprise et détruite par Athanagild, roi des Wisigoths d'Espagne. Sévérien s'enfuit avec son épouse et ses deux enfants, Léandre et Florentine, pour s'installer à Séville où ce couple d'hispano-romains eut, plus tard, 2 autres enfants, Fulgence et Isidore, né après 560.

Justinien

Léandre devint l'abbé du monastère de Séville, où il eut comme élève son tout jeune frère Isidore dont il fut le tuteur, leur père étant mort alors qu'Isidore n'était qu'un enfant. Léandre devint archevêque et occupa le siège archiépiscopal de la Bétique, en 576. Après avoir rejeté l'arianisme, il instruisit Récarède Ier et présida, avec lui, le IIIème concile de Tolède (le 8 mai 589) au cours duquel la conversion du roi wisigoth au catholicisme devint officielle.

Séville

Sous l'impulsion de Léandre, Séville était devenue un centre culturel particulièrement brillant, et la bibliothèque épiscopale, enrichie de nombreux manuscrits apportés de Rome et de Constantinople par Léandre, et ceux apportés par les chrétiens réfugiés d'Afrique, permettait d'avoir accès à de nombreuses œuvres, tant sacrées que profanes. À l’entrée de la bibliothèque sévillane, on pouvait lire : "Il est ici bien des œuvres sacrées, bien des œuvres profanes" ; ce vers trace à lui seul tout un programme.

Isidore reçut ainsi une instruction très complète et, lorsque Léandre mourut, en 599~600, le clergé local suivit son souhait et élut Isidore comme évêque.

Havre de paix dans l'Occident de cette fin du VIème siècle, l'Espagne se trouve appelée à devenir comme le conservatoire de la culture antique ; la bibliothèque sévillane en est alors le centre le plus brillant. Tout en accordant une priorité aux grands écrivains chrétiens du IVème au VIème siècle, en particulier Augustin (354-430), Cassiodore (485-580), Grégoire le Grand (pape de 590-604) ; ce dernier fut l’ami personnel de son frère Léandre. Isidore tente d’assumer cet immense héritage dans toute sa diversité. C’est pourquoi manuels scolaires et auteurs classiques s’associent, dans les sources de ses œuvres, aux Pères latins les plus anciens : Tertullien (155-222), Cyprien de Carthage (200-258), Hilaire de Poitiers (315-367), Ambroise (340-397).

Grégoire le Grand

Pendant son ministère, il eut le souci constant de la formation et de l'éducation des clercs. Il institua les écoles épiscopales sévillanes. Puisant dans la très riche bibliothèque de Séville et s'appuyant sur une équipe importante de copistes, il compila une somme énorme de connaissances visant à doter la nouvelle église catholique de solides fondations intellectuelles. Cette œuvre immense aborde tous les domaines.

La reconquête byzantine du Sud étant définitivement arrêtée en 624, Isidore célébrera en Swinthila (636-639) "le premier monarque à régner sur l’Espagne tout entière" après en avoir chassé les derniers occupants byzantins, et au concile de Tolède (tenu probablement en 633), par sa formule "Rex, Gens, Patria" (un Roi, un Peuple, une Patrie), il rassembla Hispano-Romains et Goths dans une seule et même nation, qui allait fournir une motivation à la future Reconquista.

Swinthila

Son œuvre

Son œuvre majeure est "Étymologies" constituée de 20 livres, qui propose une analyse étymologique des mots divisée en 448 chapitres. Par cette œuvre, il essaie de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en train de disparaître. Son livre a une immense renommée et connaît plus de 10 éditions entre 1470 et 1530, ce qui montre une popularité continue jusqu'à la Renaissance. Sa méthode étymologique est un peu déconcertante : il explique un mot par des termes phonétiquement proches (voir sa définition du roi : Rex a recte agendo : on appelle « roi » celui qui agit droitement). La plupart de ces étymologies, dont se sont moqués bien des savants depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, veulent imprimer les mots facilement dans l'esprit du lecteur. Il contribue à la survivance durant le Moyen Âge de nombreuses œuvres antiques par sa technique de citation. C'est l'organisation particulière de ce livre qui lui vaudra d'être saint patron des informaticiens.

Saint Jacques le Majeur

L’apôtre Jacques parcourut jusqu’aux confins de la Terre selon saint Isidore de Séville. Dans le "De Ortu et Obitu Sanctorum Patrum", Isidore de Séville écrit : "Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean [...] prêcha l'Évangile en Hispanie, dans les régions occidentales, et diffusa la lumière de sa prédication aux confins de la Terre. Il succomba sous le coup de l'épée du tétrarque Hérode. Il fut enseveli à Achaia Marmarica..."

Saint Jacques le Majeur

Canonisation

Isidore mourut à Séville le 4 avril 636. En 653, le 8ème concile de Tolède, convoqué par Receswinthe, le nommait doctor egregius.

Abû Amr Abbad, dit al-Motadid, respectueux de la foi chrétienne, autorisa à Ferdinand Ier le Grand en 1063 le transfert, de Séville à León, des restes de saint Isidore, le grand docteur de l’Église wisigothique des VIème et VIIèmes siècles. Sur mandat de Ferdinand Ier, les évêques leonais et asturiens, Alvito et Ordoño, vinrent chercher à Séville les reliques du saint docteur qui furent transférées dans l'église San Juan de Léon, désormais appelée San Isidoro.

clpcher de l'église San Isidoro

Il est canonisé à Rome en 1598 et déclaré docteur de l'Église en 1722.

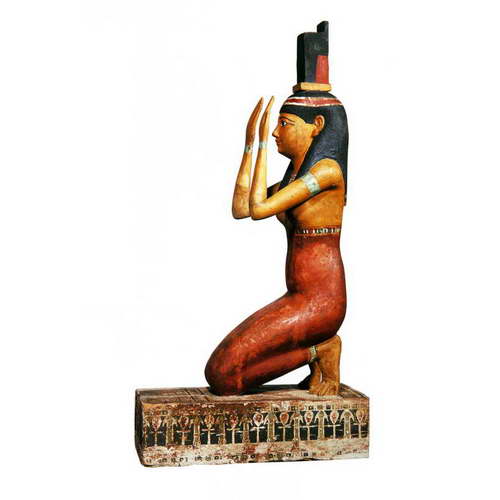

ETYMOLOGIE

C'est une étymologie grecque : "Isis", divinité égyptienne et "doron", cadeau.

Isis

PATRONNAT

À cause de la structure des "Étymologies", qui rappelle celle de certaines bases de données nommées les tries, et préfigure les inventions futures du classement alphabétique, puis de la notion d'index, Isidore de Séville a été proposé, en 2001, comme saint patron des informaticiens, des utilisateurs de l'informatique, de l'Internet et des Internautes.

DICTON

Si les quatre premiers jours d'avril sont venteux il y en aura pour quarante jours.

LIENS

http://www.inxl6.org/article1884.php

article sur inXL6.org, le portail jeune de l'Église catholique en France.

COMPLEMENTS

*doctor egregius : textuellement "docteur distingué".

*Reconquista : elle correspond à la reconquête des royaumes musulmans de la péninsule Ibérique par les souverains chrétiens. Elle commence en 718 et s'achève le 2 janvier 1492 quand Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, les "rois catholiques" chassent le dernier souverain musulman de la péninsule, achevant l'unification de l'essentiel de l'actuelle Espagne (excepté la Navarre, incorporée en 1512).

3 avril

Confesseur et évêque de Chichester, né à Wiche dans le Worcestershire, Richard, le 2nd fils des châtelains locaux, se montre d'abord secourable à ses parents ruinés, en travaillant à la ferme familiale.

Devenu adulte, il peut enfin assouvir sa passion des études à Oxford, Paris et Bologne, les trois perles universitaires de l'époque. En 1235, il devient chancelier de l'Université d'Oxford. Il n'a pas 40 ans.

Juriste réputé, le voilà conseiller des 3 archevêques successifs de Cantorbéry : Edmond, Riche et Boniface de Savoie. Il défend l'indépendance de l'Eglise face au pouvoir royal. Tardivement ordonné prêtre en France, il est d'abord curé de paroisse avant de redevenir chancelier de l'archevêque. Promu évêque de Chichester, chef-lieu du Sussex Occidental, il y restera 10 ans, persécuté par Henri III, mais vénéré de ses diocésains.

Henri III

HAGIOGRAPHIE

Né en 1197, Richard était le 2nd fils de Richard Backedine et Alice de Wyche. Son père mourut alors qu'il était encore jeune et, entre les mains d'un tuteur incompétent, la propriété familiale fut rapidement menée à la ruine. Son frère aîné offrit de lui abandonner l'héritage, mais Richard refusa l'offre, bien qu'il reprît la gestion de la propriété et, au prix de beaucoup d'efforts, la remît en état.

Il partit à Oxford, où lui et ses 2 compagnons vivaient dans une telle pauvreté qu'ils n'avaient qu'une tunique dans laquelle ils assistaient aux leçons à tour de rôle. Il réussit dans ses études, avec Robert Grosseteste parmi ses professeurs, et il établit ce qui deviendra l'amitié d'une vie avec son tuteur Edmund Rich (Edmond d'Abingdon, saint Edme). Il étudia le droit canon à Oxford (et probablement aussi à Bologne) et, ayant obtenu un doctorat, devint chancelier de l'université (1) d'Oxford en 1235.

Saint Edme

Sa science et sa sainteté étaient si réputés qu'Edmond Rich, devenu archevêque de Cantorbery, et Robert Grosseteste, évêque de Lincoln, lui proposèrent tous deux le poste de chancelier de leur diocèse respectif. Richard accepta l'offre de l'archevêque et devint un ami intime de saint Edme.

Richard approuva la position de l'archevêque qui s'opposa au roi Henri III sur la question des sièges vacants en lui reprochant de garder des diocèses sans évêques aussi longtemps que possible : tant que les sièges épiscopaux étaient vacants, leurs revenus allaient à la Couronne.

Richard accompagna saint Edme dans son exil à l'abbaye de Pontigny (près d'Auxerre), s'occupa de lui dans sa maladie et était présent au prieuré Notre-Dame à Soisy (aujourd'hui Soisy-Bouy, près de Provins) lors de sa mort le 16 novembre 1240.

fontaine de Saint Edmr à Soisy-Bouy

Richard étudia ensuite la théologie chez les dominicains à Orléans. Il fut ordonné prêtre en 1243 et, après avoir fondé une chapelle en l'honneur de saint Edme, revint en Angleterre où il devint curé de Deal et recteur (2) de Charring.

Il fut ensuité persuadé par Boniface de Savoie, nouvel archevêque de Cantorbery, de reprendre son poste de chancelier.

En 1244, Ralph Neville, évêque de Chichester, mourut. L'élection au siège vacant de Robert Passelewe, archidiacre (3) de Chichester, fut invalidée par Boniface à un synode de ses suffragants, le 3 juin 1244, et, sur sa recommandation, le chapitre élut Richard, choix immédiatement confirmé par l'archevêque.

Henri III était indigné, car Robert Passelewe était un de ses favoris, et il refusa de rendre à Richard les revenus de son siège. Le saint plaida sa cause auprès du pape Innocent IV, qui le consacra personnellement à Lyon, le 5 mars 1245, et le renvoya en Angleterre.

Innocent IV

Mais Henri était intraitable. Sans toit dans son propre diocèse, Richard dépendait de la charité de son clergé. Enfin, en 1246, Henri fut amené par les menaces du pape à restituer à Richard les revenus du diocèse. Comme évêque, Richard vivait dans une grande austérité, offrant la plupart de ses revenus comme aumônes.

Richard constitua un grand nombre de statuts qui règlent de manière détaillée la vie du clergé, la célébration du service divin, l'administration des sacrements, les privilèges de l'église. Chaque prêtre du diocèse devait se procurer une copie de ces statuts et les amener au synode (4) diocésain.

Pour améliorer l'entretien de sa cathédrale, Richard institua une quête annuelle qui devait être faite dans chaque paroisse à Pâques ou à la Pentecôte. Il encouragea les ordres mendiants, en particulier les dominicains.

En 1250, Richard fut l'un des collecteurs de la levée de fonds pour les croisades et 2 ans plus tard le roi le nomma pour prêcher la croisade à Londres. Il fit des efforts acharnés pour soulever l'enthousiasme pour la cause dans les diocèses de Chichester et Cantorbery, et alors qu'il était en route pour Douvres, où il devait consacrer une nouvelle église dédiée à saint Edme, il tomba malade. En arrivant à Douvres, il se rendit dans un hôpital appelé la "Maison Dieu", procéda à la cérémonie de consécration le 2 avril et mourut le matin suivant.

Basilique Notre Dame de Délivrance à Douvres

Son corps fut ramené à Chichester et enterré dans la cathédrale. Il fut solennellement canonisé par Urbain IV dans l'église franciscaine de Viterbe en 1262. Le 20 février, le pape autorisa le transfert de ses reliques dans un nouveau tombeau. Mais l'état troublé du pays empêcha que cela se fît jusqu'au 16 juin 1276, quand le transfert fut effectué par l'archevêque Kilwardby en présence d'Édouard Ier.

Ce tombeau fut violé et détruit lors de la Réforme. Rien ne prouve qu'il s'agit de l'autel très restauré dans le transept sud qui est maintenant couramment assigné à Saint Richard, et on n'a connaissance d'aucune relique.

Édouard Ier

Bibliographie

La vie de saint Richard fut écrite par son confesseur Ralph Bocking peu de temps après sa canonisation et une autre vie abrégée, compilée au 15ème siècle, fut imprimée par Capgrave. Toutes deux sont incluses dans la notice consécrée à saint Richard dans les Acta Sanctorum des Bollandistes.

ETYMOLOGIE

Richard a une étymologie germanique : "rik", roi et "hard", dur.

PATRONNAT

Richard est le saint patron des cochers (peut-être parce qu'ils conduisait les charrettes et les chariots dans la ferme familiale) et de la Guilde (5) des cochers de Milan.

DICTON

Comme il fait le trois, il fait le mois.

(1) chancelier d'université. Il s'agit d'un titre porté au Moyen Âge et sous l'Empire par un des dignitaires de l'Université et, dans les universités ecclésiastiques, par le responsable de l'orthodoxie et de la discipline.

(2) recteur. C'est un prêtre qui a la charge d'une église non paroissiale.

(3) archidiacre. C'est un prélat responsable d'un diocèse.

(4) synode. C'est une assemblée d'ecclésiastiques qui se consultent pour répondre aux questions de l'Église.

(5) guilde. C'est une association dont les membres (bourgeois, marchands, artisans) jouissaient de privilèges codifiés dans un statut, au Moyen Âge.

2 avril

François de Paule est ermite et fondateur de l'ordre des Minimes.

Considéré par ses parents comme l'enfant d'un miracle accompli par le Poverello (Saint François d'Assise), il en reçut le prénom.

le Poverello

François Martotelli est né dans la ville de Paola en Calabre d'où son nom. Tout jeune, il entre chez les Cordeliers (branche de la famille franciscaine). Il s'y distingue bien vite par des grâces exceptionnelles, comme de se retrouver en 2 endroits en même temps. Après un pèlerinage, il se retire dans une grotte à quelque distance du couvent. D'autres solitaires le rejoignent : ils deviendront en 1460, l'Ordre des Minimes. Ce sont des religieux voués à l'humilité superlative. François continue bonnement ses humbles excentricités : on dit qu'il traversa le détroit de Messine en marchant sur la mer. Sur injonction du Pape Sixte IV, il se rend à Plessis-lès-Tours, au chevet du roi de France Louis XI. Après le décès du monarque, le fondateur va rester 1/4 de siècle à la cour de France. Affectueusement surnommé "le bonhomme" par le peuple qui le vénère, ce simple frère-laïc bénit inlassablement cierges et chapelets. Pourtant il gouverne à merveille la vie spirituelle des prêtres, évêques et rois.

la ville de Paola en Calabre (à gauche en dessous de la ville de Cetraro)

HAGIOGRAPHIE

François de Paule, fondateur de l'ordre des Minimes est né le 27 mars 1416 à Paule, en Calabre (en Italie) et mort le 2 avril 1507 au couvent de Plessis-lez-Tours.

Château de Plessis-lez-Tours

Sa famille

François de Paule est le fils de Giacomo Martolilla de Salicon (1370-1465) et de Vienne de Fuscaldo (née à L’Appunto di Fuscaldo), un couple de propriétaires terriens, catholiques très croyants.

Ils se sont mariés en 1401 et n'ont pas d'enfant pendant 15 ans. Déjà d'un âge avancé, ils font des prières à Saint François d'Assise. L'aîné (le futur saint) se prénomme donc Francesco.

"... tandis que Vienne de Fuscaldo, femme de Jacques Martotille, est en train d’accoucher, des gens aperçoivent sa maison environnée de flammes, comme une auréole de feu, et ils entendent des musiques surnaturelles. Les oracles prédisent que ce nouveau-né étonnerait la chrétienté."

**source Internet**

François de Paule a une soeur, Brigitte Martolilla, qui se mariera plus tard avec Antoine d'Alesso.

Ils ont plusieurs enfants, dont :

-Andrea d'Alesso, qui vient en France avec son oncle, le futur Saint François de Paule,

-Nicolas et Pierre d'Alesso, Minimes dans un monastère en France. François de Paule ressuscite, parait-il, 7 morts dont un autre de ses neveux, ce même Nicolas d'Alesso,

-Angèle et Paul, restés en Calabre.

Biographie

Un enfant très malade et très pratiquant

Enfant, Francesco contracte une forme grave d'infection à un oeil. Toute sa famille prie Saint François d'Assise et lui promet, en cas de guérison, que l'enfant serait placé pour un an dans un couvent franciscain.

Il guérit très vite.

Mais dès son plus jeune âge, Francesco est attiré par tout ce qui touche à la religion et devient très pratiquant. C'est un adolescent humble, docile et obéissant.

À l'âge de 13 ans, il respecte la promesse faite par ses parents et se retrouve au couvent franciscain de San Marco Argentano (province de Cosenza), où il reste 1 an, accomplissant ainsi la promesse de ses parents à Saint François d'Assise.

Dès son entrée, il se signale par son mysticisme, son intérêt pour le surnaturel (et cela toute sa vie). Il va être vénéré pour cela après sa mort. Pendant cette 1ère année au couvent, le petit Francesco est très pratiquant, mais accomplit aussi les corvées, comme la propreté des planchers, la cuisine, le service de la cantine...etc.

Interieur de l'église Chiesa della Riforma à San Marco Argentano

Pèlerin, ermite, supérieur général...

En 1430, à l'âge de 14 ans, il fait avec sa famille, un long pèlerinage à Assise, mais aussi dans quelques-uns des principaux centres de la spiritualité catholique italienne :

-Lorette,

-Rome,

-l'abbaye du Mont-Cassin,

-le Mont Luco.

Vue d'Assise

Le faste de la Ville Éternelle lui déplaît. Il fait remarquer à un cardinal que Jésus n'avait pas eu habits si somptueux que lui.

Rentré à Paule, il commence à vivre en ermite, dans un endroit inaccessible, le Patrimoine, situé dans l'une des propriétés de sa riche famille, au fin fond de la Calabre. Cette vie dans le désert émerveille les habitants de sa ville natale. En 1435, il est rejoint par d'autres croyants, attirés par sa renommée de sainteté, et qui s'associent à cette expérience. Ils le reconnaissent comme leur guide spirituel.

C'est là le 1er noyau de l'ordre des Minimes. Avec ses 12 premiers compagnons, François de Paule construit une chapelle et trois dortoirs. Il devient le supérieur général du nouvel ordre, celui des Minimes, signifiant les derniers entre tous. Ils font vœu d'humilité, se livrent surtout à l'exercice de la charité et se font appeler les ermites de Saint François d'Assise. Jamais fondateur d'ordre n'a commencé à l'être dans l'âge de François de Paule : il n'a que 19 ans !

Aux premières adhésions, ils en s'ajoutent beaucoup d'autres. Elles sont tellement nombreuses d'ailleurs que le 31 août 1452 le nouvel Archevêque de Cosenza, mgr Phyrrus Caracciolo, accorde l'approbation diocésaine pour fonder un oratoire, un monastère et une église.

L'édification du nouveau monastère est l'occasion pour les nobles de sa ville de lui attester leur estime profonde. Ils travaillent de leurs mains pour en hâter la construction.

Congregazione eremitica paolana di San Francesco d'Assisi

La réputation de sainteté de Francesco se répand rapidement et à un tel point tellement qu'en 1467 le pape Paul II envoie à Paule son émissaire pour avoir des nouvelles de l'ermite calabrais.

Rentré à Rome, l'envoyé pontifical, mgr Baldassarre De Gutrossis, présente un rapport objectif sur la vie de prière et d'austérité qui règne dans ce monastère.

Le 4 juillet 1467, quatre cardinaux signent la lettre qui accorde l'indulgence à ceux qui ont contribué à la construction de l'église du monastère de Paule, ainsi qu'à ceux qui l'ont visitée.

le pape Sixte IV

En 1470 commence le procédé juridique-canonique pour l'approbation définitive du nouvel ordre d'ermites. La "cause du paolana" est défendue par mgr Baldassarre da Spigno.

Le 17 mai 1474, le pape Sixte IV reconnaît le nouvel ordre officiellement avec la dénomination suivante "Congregazione eremitica paolana di San Francesco d'Assisi."

La reconnaissance de la règle d'extrême austérité vient par contre avec le pape Alexandre VI, en concomitance avec le changement du nom en celui encore actuel, d'Ordre des Minimes.

François, homme de grande taille, ne se tient pas droit, sous le poids des mortifications. Il ne change pas de vêtements et porte une robe de bure, comme ses parents avant-lui. Le futur saint ne se rase pas. Il erre sur les chemins rocailleux de Calabre et de Sicile, sans chaussures et couche à même le sol. Il ne mange qu'une fois par jour après le coucher du soleil de l'herbe et des racines. Il passe également de nombreux carêmes entiers sans manger. Son corps, bien entendu très odoriférant, sent l'ambre gris ou le musc, selon ses fidèles.

Fleur de musc

Les nouveaux monastères

Avec cette approbation, les ermitages, sur le modèle de celui de Paule, deviennent nombreux en Calabre et en Sicile. L'Annonciade à Paterno Calabro, en 1472, Spezzano della Sila, en 1474, la Très-Sainte-Trinité à Corigliano Calabro, en 1476, Jésus et Marie à Cortone, et Milazzo, en 1480, sont les plus actifs.

Francesco devient, donc, un point de référence essentielle pour les catholiques et pour les pauvres de sa terre natale. À lui, ils s'adressent pour des conseils de caractère spirituel, mais aussi pour conseils des conseils sur leur vie matérielle.

Le Royaume de Naples est à cette époque une sorte de protectorat des Aragonais qui avaient instauré un régime colonial au détriment de la population. C'est dans ce contexte historique que François de Paule s'est donné la mission de diffuser la foi chrétienne.

pierre d'ambre brut

Les miracles

Les phénomènes surnaturels attribués à Francesco ne manquent pas :

-la guérison d'un garçon atteint d'une plaie incurable à un bras, guérie avec des herbes communes banales,

-des aveugles voient,

-des lépreux sont guéris,

-des malades mentaux redeviennent normaux,

-le jaillissement miraculeux d'une source du Cucchiarella, qu'il fait jaillir en frappant avec un bâton une roche, près du couvent de Paule,

-les pierres du miracle qui restent en équilibre instable pendant au lieu de tomber sur le couvent,

-la traversée du détroit de Messine sur son manteau étendu, après que le patron de barque Maso lui ait refusé de le faire passer avec quelques disciples gratuitement (ce qui va faire de lui le patron des marins italiens).

Enfant, il déposait avec ses doigts des charbons ardents dans l'encensoir, sans se brûler. Par la suite, il fait la prophétie que la ville d'Otranto va tomber aux mains des Turcs en 1480, mais être reconquise par le roi de Naples.

Et puis François de Paule ressuscite, selon la légende, 7 morts. Ce qui va faire que cet ermite va se retrouver à la Cour des rois de France.

A la cour de Louis XI

Louis XI préside le chapitre (1) de Saint-Michel. A partir de 1481, François de Paule vit à la cour de Ferdinand Ier de Naples. Mais comme celui qu'on surnomme désormais "le saint homme" a la réputation d'opérer des guérisons miraculeuses, il ne va pas pouvoir regagner Paule. Les marchands napolitains parlent de ses miracles à Louis XI, dangereusement malade et le souverain écrit au Pape Sixte IV, qui envoie deux messages à François de Paule pour lui ordonner d'aller en France. Il obéit à ce commandement. Le roi espère être guéri par ses prières. Avant sa venue à la Cour, le roi croyait prolonger ses jours en s'entourant de reliques. mais malgré cela ses jours sont comptés.

Le Pape et le roi de Naples profitent de l'occasion pour renforcer les rapports fragiles avec la grande puissante de l'époque, la France. Leur but est de trouver un accord pour abolir la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438 (2). Ce roi et le Pape doivent convaincre Francesco de laisser sa terre natale pour traverser les Alpes et à abandonner son style de vie austère et ainsi se retrouver à la Cour de France.

Voyage mouvementé d'ailleurs, François de Paule est attaqué par des pirates. Le petit navire qui le conduit d'Ostie à Marseille se retrouve aussi en pleine tempête. Miraculeusement arrivé à Marseille, notre ermite ne peut débarquer : la Provence est ravagée par la peste !

Toutefois il réussit à débarquer à Bandol. Là, il soigne les malades par l'apposition des mains et cela semble avoir des effets positifs, car il fait tellement de nouveaux adeptes, qu'il crée le couvent Notre-Dame-de-la-Pitié à Fréjus.

Accueilli partout avec de grandes marques de respect et de dévotion, François de Paule se rend dans le Dauphiné, Lyon et le Bourbonnais et arrive au château de Plessis-lez-Tours, le 24 avril 1482. Le Roi se jette à ses pieds et implore ses bénédictions.

Mais le pieux ermite, rendu sur place, ne peut que préparer le roi, comme son médecin payé 10.000 écus par mois, à se résigner et à mourir chrétiennement. Louis XI décède le 30 août 1483, à l'âge de 60 ans.

Louis XI

Du temps de Charles VIII et Louis XII

François de Paule est en partie à l'origine de cette union. Après la mort de Louis XI, François de Paule va rester 25 ans à la cour de France, où il est protégé par Charles VIII et Louis XII.

Affectueusement surnommé "le bonhomme" par le peuple (qui le vénère) mais aussi par la cour (par dédain) ce simple frère-laïc bénit inlassablement cierges et chapelets. Pourtant il gouverne à merveille la vie spirituelle des prêtres, évêques et rois. Il sait se faire apprécier des plus humbles, comme des savants de la Sorbonne. Il a son logement au château de Plessis-lez-Tours.

Bossuet nous dit ceci.

"Cependant l'incomparable François de Paule est solitaire jusque dans la Cour... François ne trouve rien qui soit digne de lui que le ciel."

Et Bossuet ajoute.

"François de Paule, Ô l'ardent amoureux ! Il est blessé, il est transporté on ne peut le tirer de sa chère cellule, parce qu'il y embrasse son Dieu en paix et en solitude."

Charles VIII

Beaucoup de franciscains religieux, bénédictins et ermites, fascinés par son style de vie, se joignent à lui en France, comme par le passé en Italie et contribue ainsi à l'universalisation de son ordre. François de Paule établit en France quelques maisons de son ordre. En 1489, Charles VIII fait bâtir les couvents de Tours et d'Amboise qu’il dote de précieux privilèges.

Lors de la Guerre franco-bretonne (1489-1491), François de Paule plaide pour un mariage entre Anne de Bretagne et Louis XII, qui établirait la paix. La reine Anne de Bretagne fonde le couvent royal de Notre-Dame-de-Toutes-les-Grâces, à Chaillot et un monastère à Gien.

Anne de Bretagne

François de Paule meurt dans le monastère qu’il avait fondé au Plessis-lez-Tours, le Vendredi saint de l'an 1507.

Coïncidence ou récompense divine pour un saint qui avait commencé sa retraite à l'âge de 12 ans ?

Après sa mort

François de Paule est encore à l'origine d'un miracle après sa mort. Son corps, selon ses proches, resté sans sépulture durant 11 jours, demeure intact, et rend même une odeur agréable.

En 1507, on ne compte pas moins de 13 couvents dans le royaume de France, puis 38 en 1600 et plus de 150 à la fin du XVIIème siècle. L'Ordre (après l'Italie et la France) s'étend en Espagne, où les religieux arrivent après les succès remportés par Ferdinand V sur les Maures. Dans le Saint Empire, l'empereur Maximilien les accueille avec dévotion.

l'empereur Maximilien

Les Minimes respectent une partie de ses règles de vie. Pendant des siècles, ils portent une robe de drap grossier de couleur noire qui descend jusqu'aux talons, une ceinture de laine nouée de cinq nœuds. Ils ne peuvent quitter cet habit ni le jour, ni la nuit. Il leur est interdit de porter des chaussures fermées, sauf en voyage, les sabots de bois ou sandales rappelant aux moines qu'ils sont parmi les plus pauvres. En voyage, ils vont à pied ou sur le dos d'un âne ou, seulement lorsqu'ils ne trouvent pas d'âne, sur un mulet ou un cheval.

Jules II, en 1512, permet l’ouverture d’un procès apostolique en vue de la canonisation de François de Paule. Léon X, qui avait autorisé son culte privé par une bulle, le canonise, en 1519, le 12 mai. C'est la première canonisation de son pontificat.

Pendant la révolution religieuse du XVIème siècle, sa dépouille mortelle est brûlée par des réformés.

La famille de François de Paule est éteinte. Mais après la mort du dernier des d'Alesso, les La Saussaye et les d'Ormesson ont tenu à l'honneur de mettre au nombre de leurs prénoms celui du célèbre consolateur des derniers jours de Louis XI. Le 2 avril 1745, à Paris, dans l’église des Minimes, Massillon prononça le panégyrique (3) de saint François de Paule devant le chancelier d’Aguesseau et sa femme, Jeanne d’Ormesson, descendante par la sœur du saint, Brigitte d’Alesso.

ETYMOLOGIE

Ce prénom a une étymologie latine : "Franci", les Francs.

PATRONNAT

Saint François de Paule est le patron des marins, des navigateurs, des officiers de la marine et des voyageurs. Il est invoqué pour lutter contre la stérilité.

LIENS

http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010402_francesco-paola_fr.html

Lettre de St François de Paule (1486)

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/francois-de-paule-saint-anthologie.html

Une anthologie en version audio de Saint François de Paule

http://www.diocese-frejus-toulon.com/Toulon-Saint-Francois-de-Paule.html

Site de la paroisse Saint François de Paule à Toulon (prèse de Fréjus)

(1) le chapitre est une communauté des chanoines ou assemblée de religieux ou de chanoines.

(2) le panégyrique est un éloge public.

(3) la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438 est une ordonnance promulguée en juillet 1438, par le roi de France Charles VII, avec l'accord du clergé réuni en assemblée à Bourges. Le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France. Ce décret fut le premier pas vers le gallicanisme (doctrine religieuse et politique sous-tendant l'organisation d'une Église catholique de France largement autonome du pape).

.gif)

.gif)

.gif)